Эту фразу моего деда, Александра Ивановича Бастрона, часто мне повторял отец, Владимир Александрович Бастрон. Мудрость эта – лагерного происхождения.

Семья Бастрон, начало 1950-х годов. Дед уже вернулся из трудармии

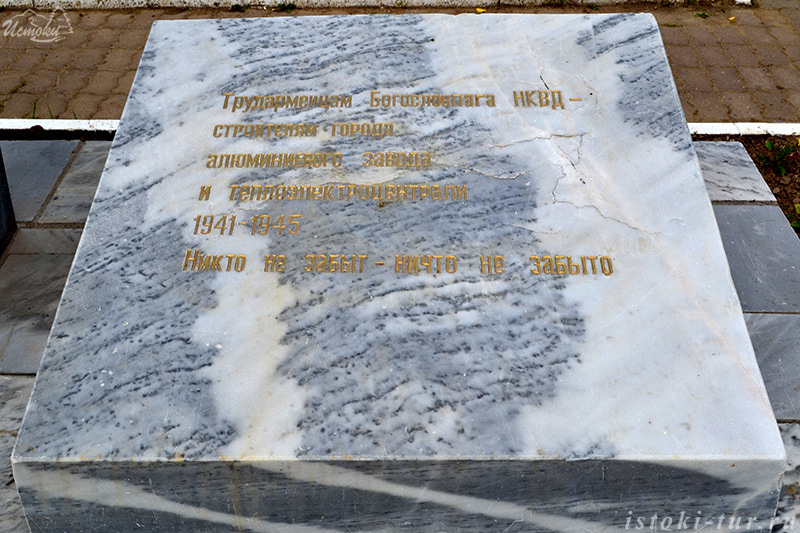

Дед вынес её из трудармии, когда с 1942 по 1947 года в Богословском лагере ему пришлось строить ТЭЦ и работать на лесозаготовках в Краснотурьинске. Кто тогда, в войну, заботился о немцах-трудармейцах! Они умирали не от пуль, а от голода. Сегодня в Краснотурьинске есть Мемориал памяти, на нём – фамилии 3462 погибших.

Дед выжил в этих нечеловеческих условиях, но вернулся домой больным. Восемь его детей ничем не запятнали фамилию: все верой и правдой работали в Омской области, но на малую родину – в Саратовскую область не вернулся никто. Постсоветское время раскидало их по территории страны и даже за границей…

Тогда же, в годы становления молодой советской республики, Саша Бастрон жил с родителями, обрабатывал землю, а когда в 1930-е началось колхозное строительство, вошел в коллективное хозяйство деревни Ней-Франк Ней-Вальтерского района рядовым конюхом. Так и работал бы на Волге на благо страны, не начнись Великая Отечественная война. А может, ушел бы на фронт и защищал бы Родину от фашистов, благо возраст позволял, но… В жизни не бывает сослагательного наклонения.

В августе 1941 года вышло распоряжение Сталина о выселении поволжских немцев в Сибирь, Казахстан и на Алтай. 26 сентября первый эшелон с советскими немцами прибыл на сибирскую железнодорожную станцию Куломзино, что располагалась на левом берегу Иртыша, напротив Омска. На местном причале всех выселенцев погрузили на самоходные баржи и отправили вниз по течению реки на север. Часть из них была расселена в Колосовском, часть – в Седельниковском районе Омской области.

Как это все происходило, мне в 2003 году рассказала тетя, Элла Александровна Лессарь (в девичестве Бастрон), вторая по старшинству дочь Александра Ивановича.

– Жили мы Саратовской области, в деревне Ней-Франк Ней-Вальтерского района, имели большой сад и хозяйство. В начале октября 1941 года, предположительно 12 числа, точно не помню, ночью приехали вооруженные люди и приказали готовиться к высылке. На сборы дали 24 часа и на семью выделили по одной подводе. А что можно положить в одну телегу? Посадили на неё маленьких детей и поехали. В Саратове нас погрузили в телячьи вагоны и повезли по железной дороге в Омск. Нас в семье, кроме отца и матери, было четверо детей.

Из Омска по Иртышу на баржах доставили в село Екатерининское. Высадили на берегу, шел мокрый снег с дождем, дул сильный ветер, но костры разводить не разрешали. При такой погоде мы провели ночь. Утром пригнали подводы и нас повезли в село Кукарка Седельниковского района. Поселили как скотину по 4-5 семей в одну избу. Отношение к нам было разное: многие воспринимали нас как фашистов, но мы-то ведь родились и жили в России, многие, наоборот, оказывали помощь, мир ведь не без добрых людей.

Мужики прожили с нами пару месяцев и их забрали в трудармию. Ушел и мой отец, а мы все с мамой перебрались к ее отцу, нашему деду, который жил в Седельниково. Не знаю, как бы сложилась жизнь, если бы мы остались в Кукарке, ведь первые три года нам запрещали даже выращивать картофель…

Дом в Седельниково по улице Пушкина, 1, в котором в 1942 году поселилась семья Бастрон. Снесен в 2018 году. Фото Алексея Бастрона

Кстати, в трудармию Седельниковский райвоенкомат в январе 1942 года призывал не только мужчин, но и женщин. 16 июля 2020 года по видеосвязи я пообщался еще с одной своей тетей, Кларой Александровной Гок, 1930 года рождения и она рассказала о том, что с отцом мобилизации подверглась и мама, Шарлота Егоровна Бастрон.

– На отправке в клубе мы за мамкину юбку все увязались, плакали, просили дяденьку не забирать её. Я была самой старшей, мне уже одиннадцать было, Эле – девять, Робке – шесть, а Сашке только два годика исполнилось. Нас отбросили, но мы прорвались к маме и вновь прицепились к ней. Может, Бог помог нам, может, чем поглянулись мы работникам военкомата, люди ведь все, но маму оставили, а двух её тёток отправили на лесозаготовки. Они потом все удивлялись, как нам это удалось.

Восстанавливал судьбу деда я много лет и по разным источникам. 19 октября 2006 года из Информационного центра УВД по Омской области мне пришел ответ на запрос, относительно судьбы деда: «на Ваш запрос направляю архивную справку в отношении Бастрон Александра Ивановича, 1907 года рождения. Одновременно разъясняю, что Ф.И.О., года рождения указаны в соответствии с архивными документами, находящимися на хранении в ИЦ УВД Омской области. В то же время информирую, что ведение учета лиц, мобилизованных в период Великой Отечественной войны в трудовую армию, на органы внутренних дел не возлагалось, в связи с чем они (ОВД) ограничены в возможности оказать Вам помощь по данному вопросу… Из имеющихся в архиве ИЦ УВД Омской области материалов, установлено, что гражданин Бастрон Александр Иванович, 1907 года рождения, уроженец Ней-Вальтерского района Саратовской области был действительно в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года выселен из Ней-Вальтерского района Саратовской области и направлен на спецпоселение в Седельниковский район Омской области. Прибыл на поселение в октябре 1941 года. Мобилизован в трудовую армию в январе 1942 года и направлен в город Краснотурьинск Свердловской области на разные работы, где находился до 1947 года, затем по болезни был отпущен домой в Седельниковский район Омской области (из автобиографии Бастрон А.И., написанной им собственноручно в 1952 году). 30 декабря 1955 года из спецпоселения освобожден в соответствии с Указом ПВС СССР от 13 декабря 1955 года. Реабилитирован УВД Омской области в августе 1995 года» (Основание: архивное дело № 835, оп. 24, ф.8).

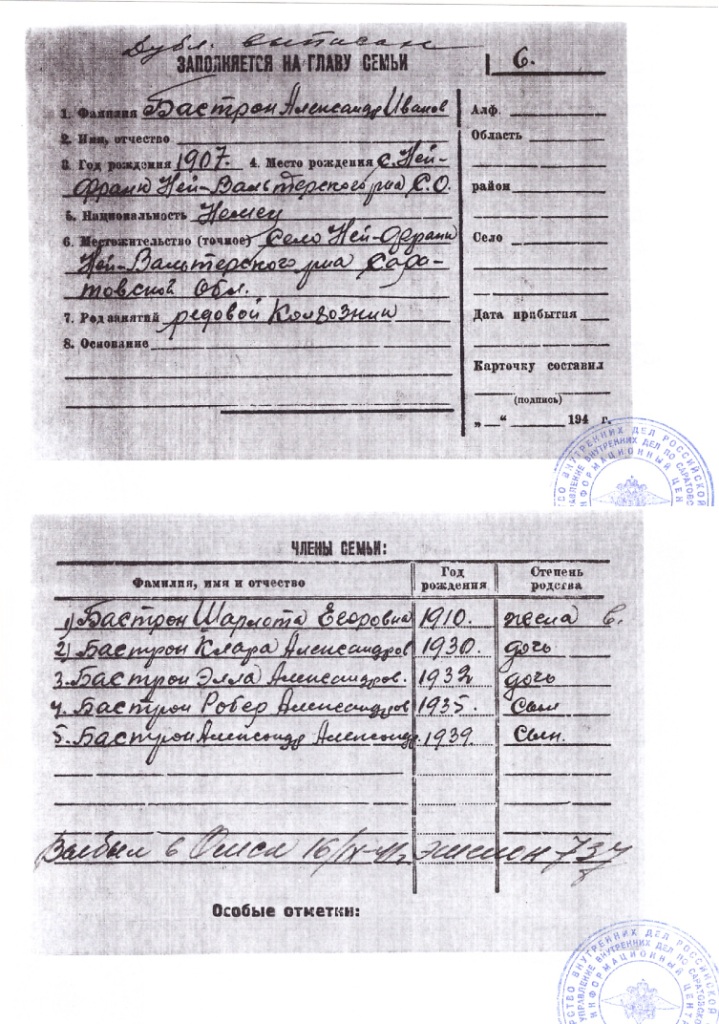

Карточка на главу семьи Бастрон

Как работалось трудармецам в Краснотурьинске? Это знают только они. По сохранившимся до наших дней документам да воспоминаниям выживших об этом мы можем судить лишь косвенно, взяв на вооружение лишь свое воображение. Вот какими воспоминаниями поделился действительный член Русского географического общества при российской академии наук из Германии Александр Меркер, чей отец, как и мой дед, в числе других 170 трудармейцев был призван в январе 1942 года из Седельниковского района в Краснотурьинск: «Отправке подлежали хотя бы мало-мальски здоровые мужчины в возрасте от 17 до 50 лет. Первую партию увезли из Седельникова уже 13 января, а всего таких отправок из районного центра было не менее четырнадцати. Мобилизованные обязаны были явиться в местный военкомат в исправной зимней одежде, с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и десятидневным запасом продовольствия.

О пункте назначения все трудармейцы (так стали их называть) узнали лишь тогда, когда прибыли на место: это был глухой таёжный угол на Северном Урале – небольшой поселок горняков Турьинские рудники Свердловской области. Здесь для советских немцев был организован Богословский лагерь (Богословлаг НКВД). Вновь прибывшим объявили, что все они зачислены в трудармию, которая находится в ведомстве Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД) СССР. Трудармия – это лагеря принудительных работ, окружённые высоким забором с колючей проволокой, с вышками и с вооружённой охраной.

Здесь немцы-трудармейцы содержались наравне с политическими и уголовными заключенными в одном Богословском лагере и вместе с некоторыми вольнонаёмными использовались для строительства Богословского алюминиевого завода (БАЗ) по выпуску «крылатого» металла, необходимого для постройки самолетов. В производственную деятельность Богословлага входило также обслуживание Североуральских бокситовых рудников, строительство временной электростанции (ВЭС), ТЭЦ, ЛЭП, плотины, водохранилища, «соцгорода» – нового города и другие работы.

Намечалась грандиозная стройка завода по выплавке алюминия для нужд авиационной промышленности. Для выполнения такого большого объема работ требовались десятки тысяч рабочих рук, поэтому на Северный Урал были доставлены несколько десятков тысяч человек немецкой национальности из многих областей страны. 170 немцев из Седельниковского района Омской области – это крупица человеческих рабочих рук, работавших в этом суровом крае. Свою горькую долю немцы-седельниковцы испытали полностью.

Мемориальная плита на памятнике, посвященная трудармейцам Богословлага НКВД. Фото с портала istoki-tur.ru

Памятник павшим трудармецам в Краснотурьинске. Фото с портала fotoblur.ru

Богословский алюминиевый завод строился на высоком левом берегу небольшой горной речушки Турья. Чтобы обеспечить завод достаточным количеством воды, пришлось строить длинную и высокую плотину. Эту плотину возводили немцы-трудармейцы. Из-за отсутствия экскаваторов, бульдозеров, автомашин, тракторов почти все работы приходилось выполнять вручную. Котлован в каменистом ложе реки для фундамента плотины приходилось долбить кирками, ломами, кувалдами. Строительство плотины и закладка фундамента под строительство самого завода – это была самая тяжелая работа. Именно на этих работах погибло много людей. Много позднее оставшиеся в живых трудармейцы говорили: «Плотина-то на костях построена. Там столько людей полегло, сколько камней в плотине».

Трудности были неимоверными. Работали по десять, двенадцать часов, выполняли и перевыполняли дневные нормы. Люди валились с ног от усталости, недоедания, холода, отсутствия надлежащего медицинского обслуживания и частого издевательства начальства и охранников.

Согласно приказам НКВД, из всех прибывших трудармейцев были сформированы отряды по производственному принципу в составе 1500-2000 человек. Отряды делились на колонны по 300-500 человек. В свою очередь колонны были поделены на бригады по 35-100 человек. Во главе отрядов стояли работники НКВД. На должность бригадира мог быть назначен немец из числа трудармейцев.

При строительстве завода и плотины от голода, холода и тяжелейшей работы и при отсутствии надлежащей медицинской помощи погибли тысячи человек. Пик смертности среди трудармейцев пришелся на 1942 год – 2264 человека, что составило 10,9% от общей численности находящихся здесь немцев-трудармейцев. За 1943 год здесь погибло 1122 человека (5,4%). Абсолютная смертность среди немцев-трудармейцев за 1941-1945 годы составила 3732 человека (это 18% от всей численности немцев-трудармейцем в Богословлаге НКВД). Для сравнения: смертность среди политических и уголовных заключенных составила 15,2% от всего контингента.

Много десятилетий спустя удалось выяснить, что в 1942-1943 годах в Богословский лагерь только из одного Седельниковского райвоенкомата были мобилизованы 170 человек немецкой национальности. Из них: умерло 50 трудармейцев, 54 человека изнурительной работой, голодом и болезнями были доведены до такой степени, что ни для какой работы не годились и были демобилизованы (чтобы снизить показатель смертности в лагере). И только 66 трудармейцев (38,8%), мобилизованных из Седельниково, дожили в Богословлаге до Победы».

Младшие дети Александра Ивановича Бастрона — Надежда, Владимир, Валентина. Предположительно 1953 год. Фото из семейного альбома Владимира Александровича Бастрона

Мой дед был в числе этих 66-ти, он вернулся домой лишь в 1947-м, крайне истощенным и больным. До 1955 года вся семья значилась в разряде спецпоселенцев и не имела права менять места своего жительства. И лишь после того, как эта «печать» с них была снята, в 1957 году, они переехали на юг Омской области.

– Когда мне было 7 лет, мы переехали из Седельникова в совхоз Сосновское Таврического района Омской области, – рассказал мне 14 января 2004 года отец. – Первый год снимали квартиру у знакомых или дальних родственников родителей, точно не помню, а потом, через год купили землянку. Дом ставить на усадьбе начали после 1961 года, когда уже умер отец. В южных районах леса мало, поэтому возводили его из смеси глины с соломой. Строили опалубку, в неё утрамбовывали саманный раствор, так и шли вверх стены. Строили всей семьей: старшие выкладывали стены, младшие ногами месили глину с соломой. За лето дом возвели под крышу, посадили на участке яблоню, разбили огород под картофель. Веранду пристраивали позже, на помощь из Седельниково приезжал Егор Лессарь (муж Эллы). На крышу дома нашли листовое железо.

Честно, жить было тяжело. Очень долго я не хотел идти в школу. Вылавливали меня даже с милицией и в конце концов в десятилетнем возрасте я все-таки попал в первый класс. Как оказалось, потом я по результатам учебы был лучшим в семье…

Дед умер рано, в 54 года. Последние время он очень много болел.

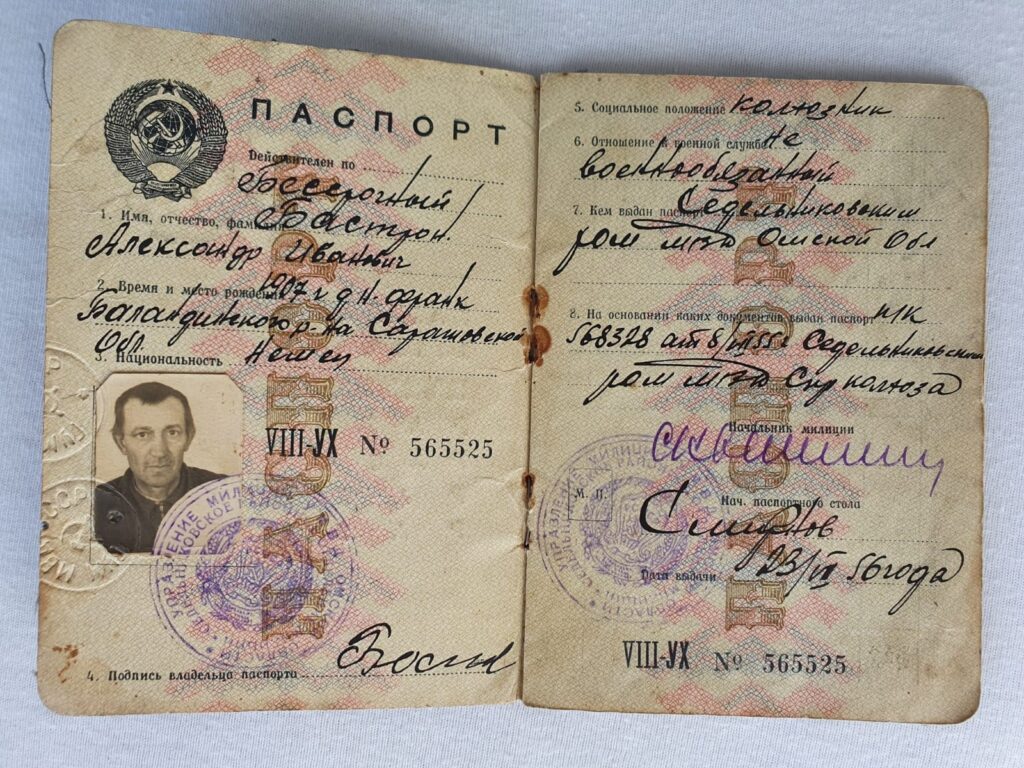

Копия паспорта деда, выданного в 1956 году и позволившего ему переехать из Седельниково в Сосновское Таврического района. Фото Галины Осетровой (дочери)

– Мы с Володькой в Сосновском все у него в палате сидели, – вспоминает младшая дочь Александра Ивановича и моя тетя Галина Александровна Осетрова. – Не пожил, с нами не повозился. За что такая судьба? В День Победы чествуют ветеранов войны, тружеников тыла, сегодня в почете и сироты войны, а трудармейцы?! Они что, не заслужили внимания?! Они ведь побольше некоторых тружеников тыла горя хлебнули.

Об этой несправедливости мне не раз пришлось и от других родственников трудармейцев-немцев. А разве легче было их женам, оставшимся в тылу и растившим ребятишек. У деда с бабой до войны было четверо детей, еще четверо родилось после. Восемь тружеников они поставили на ноги и вывели в люди, хотя большая часть забот легла на супругу Александра Ивановича, мою бабушку Любу (мы звали её так, на русский манер, это после я узнал, что настоящее её имя Шарлота).

Чтобы представить, каково ей было, приведу еще одну запись дочери Эллы: «После того, как дед забрал нас в Седельниково, мы жили на улице Пушкина. Особенно сильно над мамой издевался бригадир. Он сбивал ее с ног, пинал, одной ногой становился ей на грудь и бил до тех пор, пока не начинала идти горлом кровь. Особенно злобствовал он после того, как маминого отца, Егора Егоровича Пфайфа, 2 декабря 1942 года по ложному доносу осудили за антисоветскую агитацию и приговорили к десяти годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии. 21 февраля 1944 года в Сиблаге НКВД СССР он умер от тифа, а 26 октября 1964 года постановлением Президиума Омского областного суда… полностью реабилитирован».

О том, где похоронены трудармейцы Богословлага, не знает никто. Мемориал памяти в Краснотурьинске сооружён не на месте захоронений, но очень символично. Если идти от вокзала через плотину (а иначе в город не попадёшь), то по левую руку виден мраморный крест. По бокам в виде надгробных холмов лежат мраморные плиты с фамилиями 3462 погибших здесь в годы войны трудармейцев. За крестом просматривается Богословский алюминиевый завод и трубы ТЭЦ, для возведения которых они и были мобилизованы. К счастью, мой дед нашел пристанище там, где жили его дети – в совхозе Сосновский Таврического района. С момента, когда покинул этот свет, прошло уже почти шестьдесят лет. Пусть этот рассказ будет моим вкладом в дело памяти о трудрамейце Советского Союза, поволжском и сибирском немце Александре Бастроне.

Алексей БАСТРОН.