Патышев Иван Михайлович (1920-2000 гг.), уроженец города Омска. В РККА призван Седельниковским РВК в 1940 году. Великую Отечественную войну встретил кадровым военным. Ранен в июле 1941 года и комиссован из армии.

Повторно призван в январе 1943 года. Понтонер 131 отдельного мотопонтонного мостового батальона. Второй раз ранен 8 сентября 1944 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», знаком «Отличный понтонер».

Не сосчитать, сколь жарких дней бывало.

Заметит враг – и вновь бурлит вода

От взрывов бомб; летят куда попало

Пролёты переправ, и косит смерть тогда…

Д. Любавский

Много судеб фронтовиков прошло через мой поисковый журнал с 2001 года, но редко кого с такой любовью и уважением окружающие звали только по имени, как этого солдата, совсем, казалось бы, не героической воинской специальности – понтонёра: для всех он был просто «дядя Ваня».

Первый поход на фронт

Впервые про Ивана Михайловича Патышева я услышал в начале двухтысячных годов в Седельниковском профессиональном училище №65 от своего коллеги, мастера производственного обучения по профессии «Электросварщик ручной сварки» Анатолия Баркалова. Он же показал мне его сохранившиеся фронтовые и гражданские документы.

С особым интересом разглядывал я свидетельство народного комиссариата просвещения, датированное 1936 годом и извещающее о том, что ученик начальных классов Иван Патышев завершил обучение первой ступени Голубовской школы. В нем были отметки, уже тогда определившие жизненные приоритеты Вани. По русскому языку – «посредственно», математике, естествознанию и музыке – «хорошо», физкультуре, географии, политехническому труду и ИЗО – «отлично».

Последний школьный предмет Иван через три года, уже после окончания курса Седельниковской семилетки, захотел превратить в главное дело жизни. В том же 1939 году он обратился в Омское художественное училище за разъяснениями условий обучения в этом заведении. Кроме справки, рассказавшей будущему абитуриенту о стипендии и проживании в общежитии училища, руководство выслало Патышеву и брошюру «Правила приема в художественные училища СССР на 1939/1940 учебный год». Кто знает, как сложилась бы судьба Ивана Михайловича, дай мирное время ему больше шансов для продолжения учёбы. Может быть, седельниковская земля обрела бы очень известного самобытного художника…

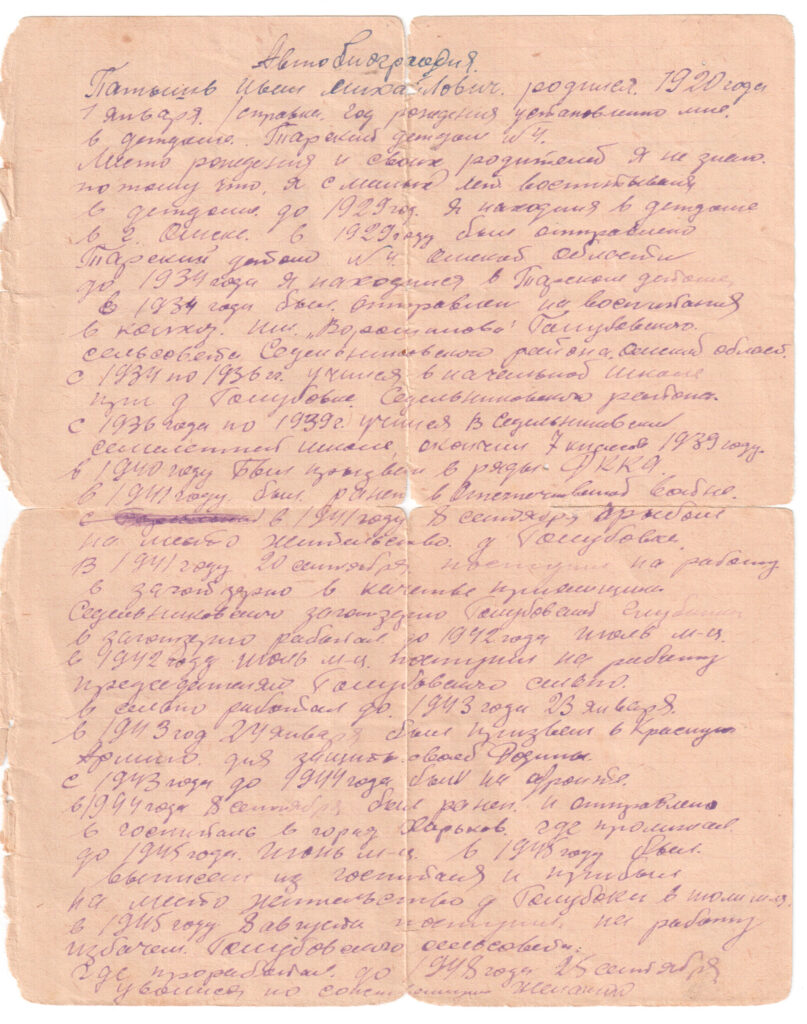

Необычным было и начало его судьбы. Как написал в начале 1950-х годов Патышев в своей автобиографии, родился он, по документам, в первый день 1920 года. Именно по документам, а не со слов родных, потому что несколько лет прожил в одном из омских детских домов, а в 1929 году был переведён в Тарский детдом № 4. Молодое советское государство не держало недорослей на казённых харчах до совершеннолетия, как это делается сегодня, а с ранних лет приучало их к труду. Вот и Ваню в 1934-м определили на воспитание в голубовский колхоз имени Ворошилова. В этом селе он и получил свой первый документ об образовании.

В конце июня 2013 года мне довелось побеседовать с супругой Ивана Михайловича, Валентиной Михайловной, с которой Патышев прожил почти полвека. Она рассказала, что накануне Великой Отечественной войны Иван ушёл в армию. Его «срочная» не продлилась и года – началась война. В районе Белостока его часть была разгромлена, а Иван во время бомбёжки получил ранение в ногу. С группой однополчан ему удалось пробиться к своим, и уже 26 июля 1941 года он был определен на лечение.

28 августа эвакуационный госпиталь №3375 города Чистяково выдал справку красноармейцу 163 отдельного стрелкового батальона Ивану Патышеву о его полной непригодности к строевой службе со снятием с воинского учёта. 8 сентября он вернулся в Голубовку и устроился на работу приёмщиком в Заготзерно, а в июле 1942-го перешел на должность председателя Голубовского сельпо.

Прокладывал путь на запад

Однако фронтовые потери нашей армии к 1943 году достигли той отметки, что в строевые части стали призывать и тех, кому на тот момент едва исполнилось семнадцать, у кого была «бронь», вылечившихся полностью и не совсем фронтовиков. Зимой 1943-го попал под вторичный призыв и Иван Михайлович. Уезжал он из ставшей ему родной Голубовки с другом – Василием Седашом, впоследствии связистом, дошедшим до Берлина и награжденным в 1945-м медалью «За отвагу». Однако ввиду полной непригодности к строевой службе Патышев после распределения в 126 запасном стрелковом полку попал в войска обеспечения. 15 февраля военврач в/ч III выдал заключение: «Красноармеец Патышев согласно статье 76 приказа НКО №396 от 1942 года признан годным к нестроевой службе».

Новым его воинским подразделением стала 2 рота 131 отдельного мотопонтонного мостового батальона Брянского фронта. 18 мая 1943 года Иван получил полагающееся понтонёру вещевое довольствие: шинель, плащ-палатку, пилотку, гимнастёрку, хлопчатобумажные шаровары, брючный и поясной ремни, ботинки, обмотки, по паре нательных рубах, кальсон, полотенец и летних портянок. Плюс сумки для патронов и ручных гранат, патронташ и котелок.

Многие бойцы этого подразделения были новичками, так как батальон начал формироваться в августе 1942 года, а в бой с фашистами вступил лишь в конце января 1943-го. К майским боям уже понёс значительные потери, и ряды выбывших пополнили новобранцы, такие, как Иван Патышев.

Но первые шесть учебных месяцев для батальона прошли не зря. Солдаты и офицеры занимались ускоренной подготовкой, изучая все премудрости инженерного дела. В обязанности понтонеров входило минирование, строительство мостов и фортификационных сооружений. Во время тренировок бойцы 131 батальона построили мост через Дон, аэродромную площадку, доты, дзоты и противотанковые заграждения, установили несколько минных полей. Ивану Михайловичу все эти премудрости пришлось осваивать уже в боевой обстановке.

В мае 1943-го при форсировании Оки в районе Орла бойцы 131 отдельного мотопонтонного мостового батальона показали образцы мужества и героизма. Выполняя приказ, батальон за две ночи перед форсированием реки был сосредоточен в прибрежных оврагах, на расстоянии 200-300 метров от спуска к воде. Туда же были подтянуты и поставлены на слеги и катки деревянные понтоны, массой более тонны. Две ночи под вражеским артиллерийским и минометным обстрелом, в сплошной темноте, при строжайшей звуко- и светомаскировке (ничто не должно было выдать немцам место готовящейся переправы и переброски наших войск) шла подготовка к строительству моста. Само же строительство надо было произвести во время артподготовки.

Вот что вспоминал о тех событиях командир взвода 131 батальона лейтенант Александр Фролов: «И вот сигнал на наводку моста. На нашу артподготовку враг ответил мощным артиллерийским и миномётным огнём, ударами авиации. Мы должны были собрать и ввести в линию моста два парома, взорвать и разобрать съезды к мосту на обоих крутых берегах… Ещё нажим – и понтоны пошли в воду, взметнулись взрывы на съездах. Солдаты начали уже собирать элементы парома, заменяли разбитые снарядами секции и укрепляли съезды. Раненые оставались на своих местах. Командир взвода сержант Николай Семенов первым переправился на противоположный берег и с группой понтонёров под огнём врага подготовил к взрыву выезды с моста».

Через два часа по наплавному мосту уже шли войска, которым предстояло освободить от фашистов Орёл.

Подводные строители

После наведения наплавного моста 131 понтонный батальон получил новый приказ: построить низководный мост через Оку. Он нужен был позарез. На противоположном берегу наша пехота захватила узкий плацдарм и удерживала его, неся большие потери, отбивала яростные атаки фашистов.

Для маскировки было принято решение построить подводный мост. Ночью, под огнём противника, теряя людей, понтонёры строили столь важную переправу. В адских условиях, без средств механизации и специальных подводных костюмов. Сваи забивались ручной «бабой» и отпиливались на метровой глубине поперечной пилой. Вместо водолазного шлема надевалась противогазная маска, а воздух поступал через соединенные гофрированные трубки. Несколько часов подряд без смены, в холодной воде работали понтонеры, но задача была выполнена в срок. По мосту двинулись танки.

После этих боев понтонеры рассчитывали на некоторый отдых, но наступающие части Центрального и Брянского фронтов шли вперед, и им как воздух нужны были переправы. Батальон строил мосты через реки Десна, Ипуть, Сож. С осени и до конца 1943 года воинская часть Патышева находилась под Гомелем, а в начале февраля 1944-го обеспечивала переправу через Днепр. Летом этого же года бойцы 131 понтонного батальона помогли наступающим на Брест советским частям переправить людей и технику через Западный Буг. И опять же под непрерывными бомбёжками и артиллерийским обстрелом.

8 сентября 1944 года Иван Михайлович, выполняя очередное задание командования, получил тяжёлое сквозное осколочное ранение: у него была перебита левая голень и повреждена кость. Практически год шло восстановление нашего земляка в харьковском госпитале, домой же Патышев вернулся лишь в июне 1945 года.

Валентина Михайловна показала мне награды мужа. Их оказалось много, и все как будто только что выданы. Один лишь знак «Отличный понтонёр», полученный Патышевым в феврале 1944 года, потёрт. На мой вопрос «Почему они такие новенькие?», – она вздохнула: «Не любил он их надевать, наверное, стеснялся: вдруг люди осудят, скажут, нацепил, мол… Хотя на фронте и ему досталось. Иногда рассказывал: «Пули свистят, а мы делаем мост. Убитые падают в реку. А кто их вытаскивать кинется? Надо переправу наводить»… Его часто звали на ветеранские мероприятия, подарки дарили, просили сфотографировать фронтовиков. Он ведь знатным фотографом был в районе, все значимые события снимал, да и детишек из Седельниковского Дома пионеров учил этому. Но медали на ветеранские встречи не носил».

А если бы носил, то костюм Ивана Михайловича был бы тяжеловат. Ведь, кроме знака «Отличный понтонер» к концу войны на его груди были также две медали: «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». А в мирное время к ним добавились трудовые и юбилейные награды: орден Отечественной войны II степени, медали «Ветеран труда», в честь 20-, 40- и 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, 50- и 70-летия Вооруженных сил СССР, медаль Жукова, знаки 25- и 30-летия Победы, «60 лет Великому Октябрю» и «Победитель соцсоревнования» 1973 года.

Автобиография Ивана Михайловича Патышева

Да и записи в его автобиографии, которые, конечно же, кроме всего прочего характеризуют ещё и время, в котором жил Иван Михайлович, тоже не давали ему повода стесняться своего прошлого. В конце его «мемуаров» есть такие фразы: «К судебной ответственности не привлекался. В Белой армии не был (да и как он мог в неё попасть, когда последние очаги белогвардейского движения были уничтожены ещё в 1922-1923 годах – А.Б.)… В плену не был. В окружении не был».

Как учился, так и пригодился

Как же сложилась послевоенная судьба Патышева? Практически сразу после возвращения из госпиталя он стал работать избачом Голубовского сельского совета. В семейном архиве Валентины Михайловны сохранилась выписка из приказа №122 по областному отделу культпросветработы от 17 августа 1946 года, в которой значится запись не только о трудоустройстве её мужа, но и о запрете увольнять его с занимаемой должности без предварительного согласования этого вопроса с областным отделом культпросветработы. Однако через два года Иван Михайлович всё же покинул по собственному желанию пост избача и вновь, как и во время войны, ушел в потребкооперацию: в Голубовском сельпо он стал продавцом.

Но не вытерпела душа художника денежной рутины. В начале 1950-х годов он устроился в Седельниковский дом культуры оформителем, а позже стал руководителем трех кружков в Доме пионеров. Здесь-то в полной мере и раскрылся талант Патышева как педагога и художника. Валентина Михайловна хранила букет, нарисованный в непривычной даже по сегодняшним меркам технике – на стекле, портрет Александра Сергеевича Пушкина, созданный Патышевым выжигателем, множество фотографий, сделанных им и его воспитанниками на занятиях фотокружка. Есть в семейном архиве вырезки из газет «Омская правда», «Сибирский труженик» и «Молодой сибиряк», рассказывающие о достижениях его мальчишек в областных конкурсах автомоделирования. Вот лишь один эпизод, о котором в 1974 году писал «Молодой сибиряк»: «…Два дня соревнований Иван Михайлович следил за заездами. Вернулся домой повеселевшим. А через год седельниковские ребята стали чемпионами Омской области в командном зачёте. Они завоевали кубок дважды. Их микроавтомобили вызвали всеобщий интерес, и от них долго не отходили спортсмены других районов. Имена чемпионов области: Слава Ефименко, Серёжа Добыль и Миша Алгазин. Все из Седельниковского Дома пионеров».

Заметив мой интерес к пожелтевшим вырезкам, Валентина Михайловна пояснила:

– Машинки они сами точили из дерева. Такие миниатюрные были, но внешне, как настоящие. И только колеса муж где-то доставал заводские.

Вот, значит, где «выстрелила» его «пятёрка» по политехническому труду начальной школы.

Но не только мальчишки были подопечными Ивана Михайловича. Девчонки тоже посещали его занятия и тоже тянулись к приключениям.

– Бывало, как только установится солнечная погода, бегут, зовут: «Иван Михайлович, пошли в поход!» – вспоминала Валентина Михайловна. И ведь он не отказывал им. Садились на велосипеды и ехали изучать район, снимать его живописные уголки.

В архиве Патышевых сохранились такие снимки. Есть такая фотография и в книге Евгения Логинова «Моя родная школа: истоки и настоящее».

Последний свой юбилей – 80-летие – Иван Михайлович встретил 1 января 2000 года дома и по традиции собрал на него своих родных и коллег.

– Сам-то Иван не пил, разве бокал шампанского поднимет, а вот угостить друзей любил. А спустя две недели, 16 января, мужа не стало, – с дрожью в голосе вспоминала Валентина Михайловна.

Не стало фронтовика, а память добрая о дяде Ване Патышеве в Седельниковском районе жива и сегодня.

Алексей БАСТРОН.